最初から息を呑む展開で2時間半も一気に引き込まれました。

でたのが2006年。世界のスマホ一斉普及以前の作品ですね。

アメリカ・メキシコの国境地帯、モロッコ山岳部で携帯もなかった時代人々はこんな生き方をしてたんですよ。たかが14年前ですが、すっかり世界は変わってしまった。スティーブ・ジョブズは世界を変えてしまった。

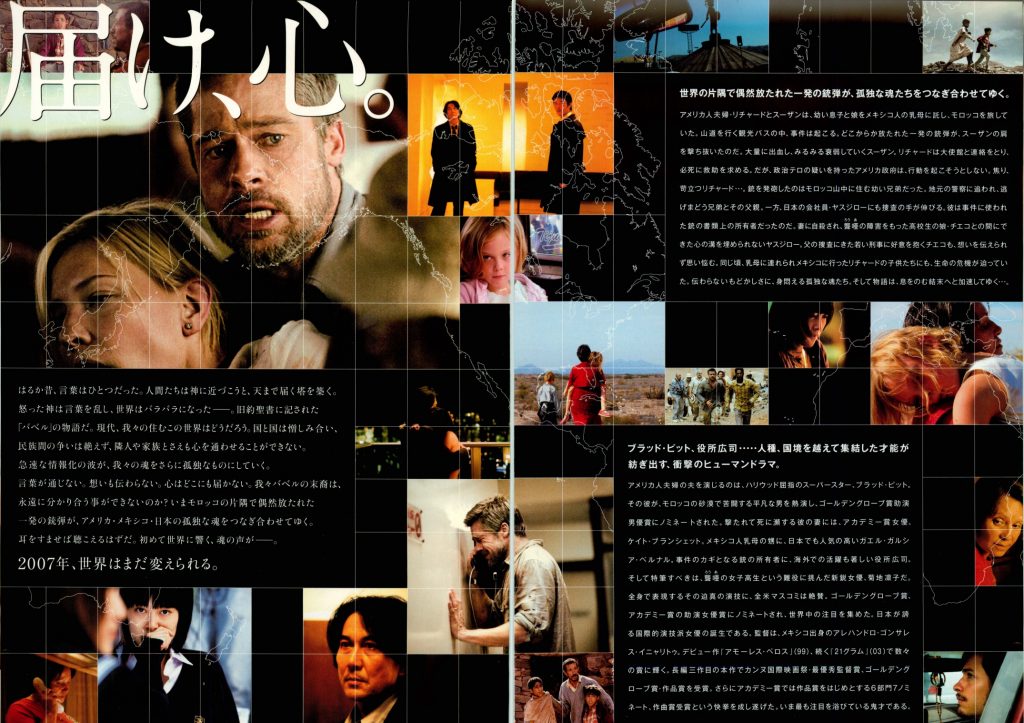

舞台はモロッコの山岳地帯、電話もないような村。10歳代の兄弟がふたり、お父さんが隣人から買った猟銃を羊飼いの仕事に使うことを許可する。羊を放牧している最中、遊んでいた兄弟がその銃で腕自慢に遠くに横切る観光バスをどうせ当たらないだろうと撃ってみる。。。ところから始まる。そして、舞台はモロッコ、サンディエゴ、メキシコ国境、日本というグロバリデーションを予感させる設定。

そして、テロリズム、銃、圏外、国境に群がる不法移民、マスツーリズム、自分勝手な先進国の人たち、

そしてそのタイトルがバベル。旧約聖書で有名なお話。神をも超えると傲慢になった人間が神に届きたいと高い塔を作り、それを戒めるために人間に違う言語という罰をおあたえになった話と記録している。言語に関しててもアラビア語、英語、スペイン語、日本語、手話・・・別の言語を話しているがすべての人がひとつの関係でつながっている。

この登場人物たちの言葉は全部違う。この状態で人間は何を失ったのだろう?何を得たのだろう?

そしてバベルの14年後の今は良くなったの?

是非ともこの映画の2020年版を作って欲しい。

スマホが世界を網羅し、バベルの神の厳罰はもっとひどくなった?いや、違う、スマホがあれば彼女はすぐ助かった?分断で国境もいまやもっと厳しくなってるだろう。元気だった日本は経済は社会構造が老朽化し萎縮がひどくなってる。。

なにがなにかわからなくなってきた。インターネットで世界がつながることで分断を生む現代。スマホの力を借りてもっと世界がバベル化しちゃったのかもしれないね。。

お腹を壊すからとモロッコの果ての観光地で出された氷を捨てる米国人役のケイト・ブランシェット、瀕死の妻を助けてもらったお礼に札をとりだす米国人ブラピ、それを断るモロッコ人ガイド。何をしだすかわからない日本人高校生の菊地凛子。ガエル・ガルシア・ベルナルの血の荒さもまだまだ若い。

ひとつひとつがその人らしい行動なのでニヤッとする。

菊地凛子の女子高生のやるせなさやフラストレーション感はさすがすごいなぁ。やり場のない挑発とか、シラッと泣いてしまうところとか、、こんな女優さんが日本にいるだなんてすごい嬉しい。ただこの東京のイメージはいろいろな映画の東京イメージに使われすぎている。37セカンズも万引き家族もみんなこのイメージ。東京がこういうところにしか映らないのは少しさみしい気もする。

多言語で仕事や生きてる人には特におすすめ。

また映画がデジタルフィルムではなく、むかしのフィルムでとってる画質ですんごくよかった。。

チラシサイトから拾ってきました・・言葉が違うから心で届けたかったのかもしれないけど、そんな情緒的なものじゃないよね。言葉ってのは。情緒のクリスタル化なのかもしれないけど。。